爵症患者

2025蒙特勒(中国)爵士音乐节|张蔷x地风火乐队演出观后感

2025年6月30日,我在MAO Live House(中大店)看了张蔷和地风火乐队(Earth, Wind & Fire)的演出。这是今年蒙特勒(中国)爵士音乐节的巡演,只演四场,分别在北京、上海、成都,最后来到广州。

刚刷到演出信息的时候我十分兴奋。最近我师从方大同“教授”攻读流行音乐博士学位,一头扎进黑人音乐的大观园,对地风火的名字不陌生。地风火是在上世纪70年代在美国走红的灵魂乐乐队,是一部“时代金曲制造机”,就算不知道他们的名字,也多多少少听过《September》《Let's Groove!》的旋律。我超爱《That's the Way of the World》这张专辑,爱得不得了,情感浓烈、奔放,非常具有感染力。(我是浓人就要听浓歌。)

张蔷是中国的迪斯科女王,实际上迪斯科音乐也是从黑人音乐,尤其是Funk和灵魂乐里发展出来的。(Surprise! 迪斯科不只有Kylie Minogue和Dua Lipa这些白人音乐家在唱哦。)张蔷x地风火,光是阵容搭配就已经很有想象力了,我拉满期待。

华南地区仅演一场,只在广州,深圳都没有哦!很看得起我们广州观众的品味了。作为流行音乐博士候选人我不能丢份儿,所以哪怕这个演出的票价稍微比我之前看过的演出都稍微贵一些,我也是一咬牙就买了!

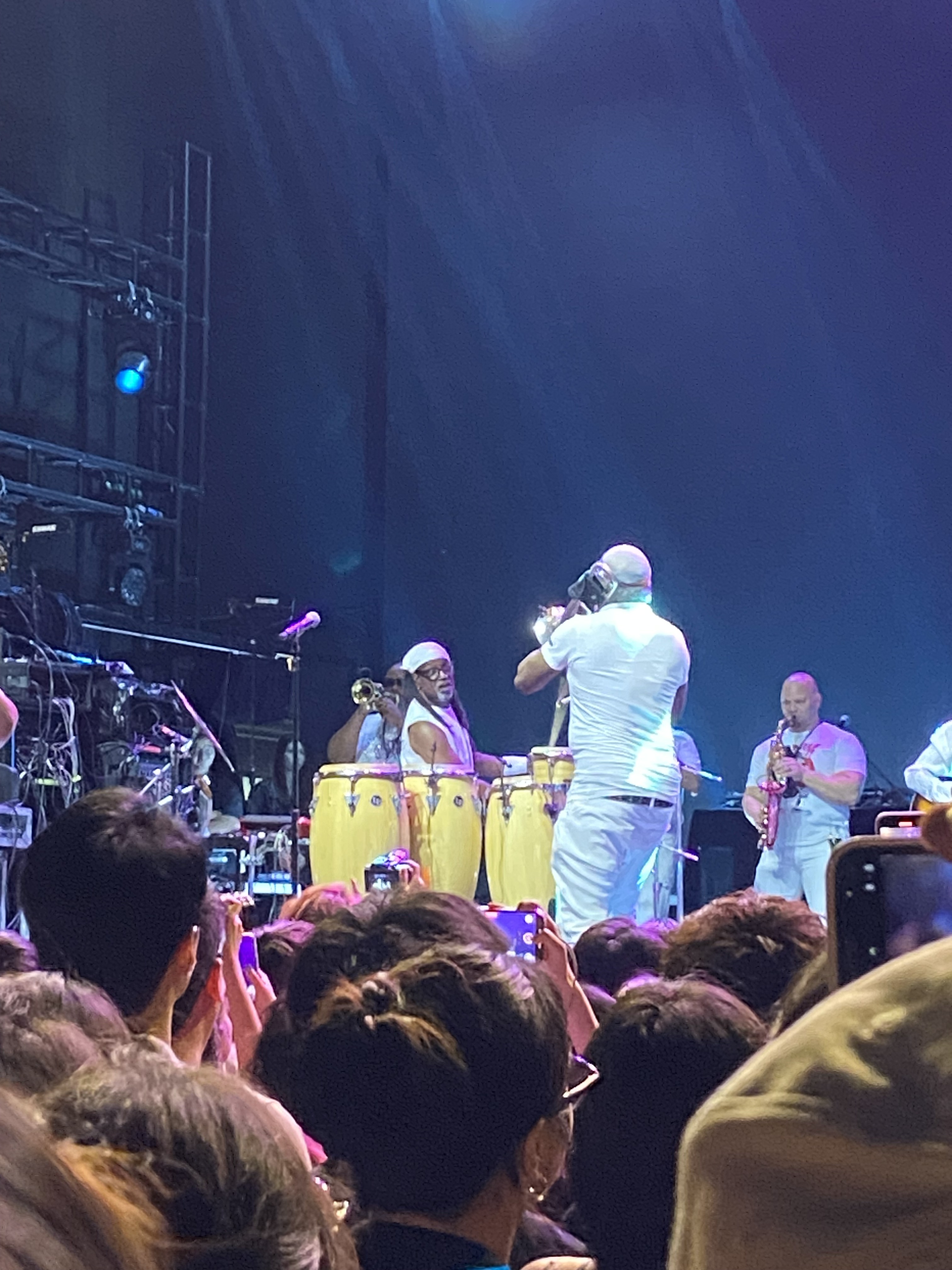

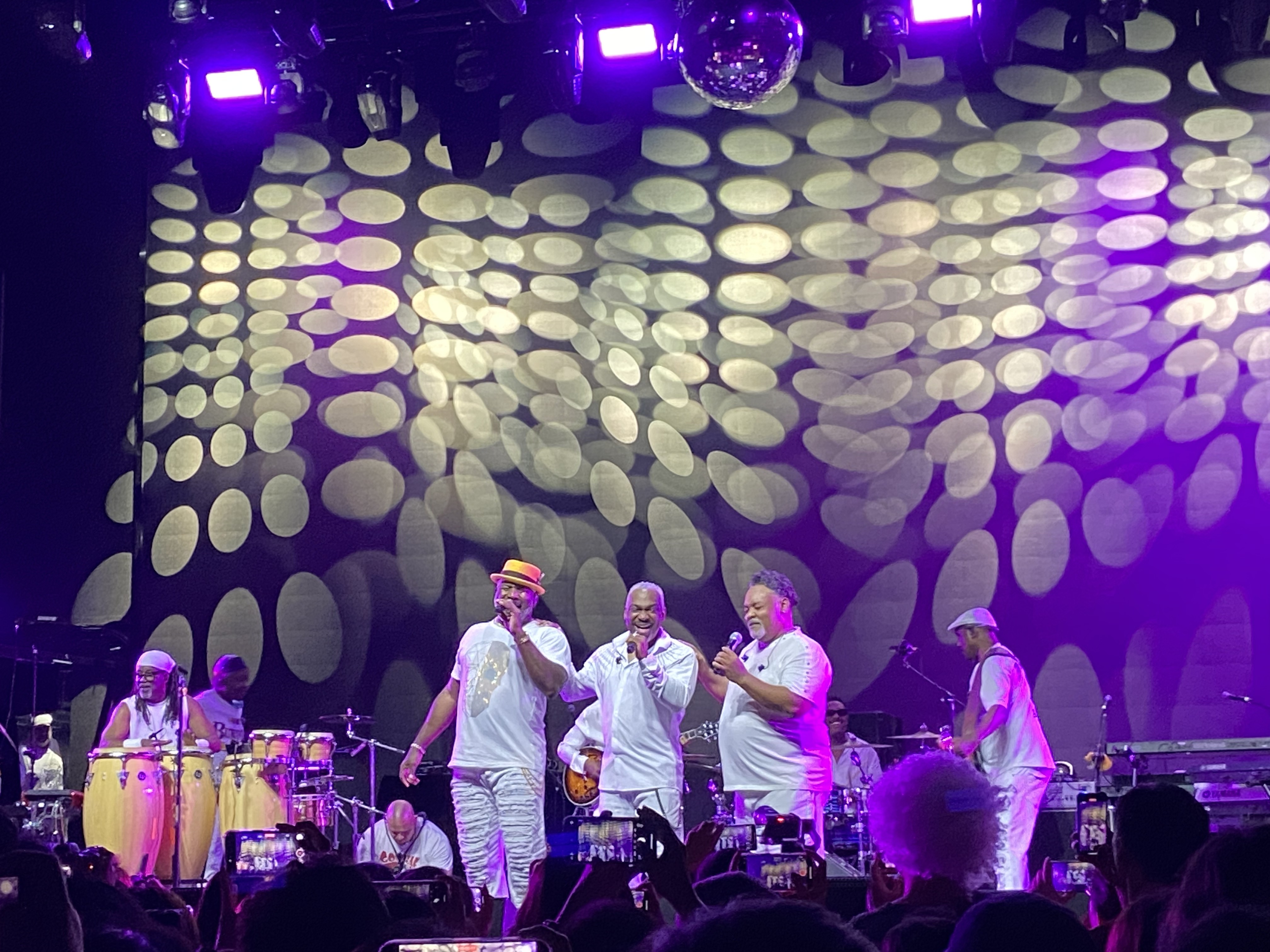

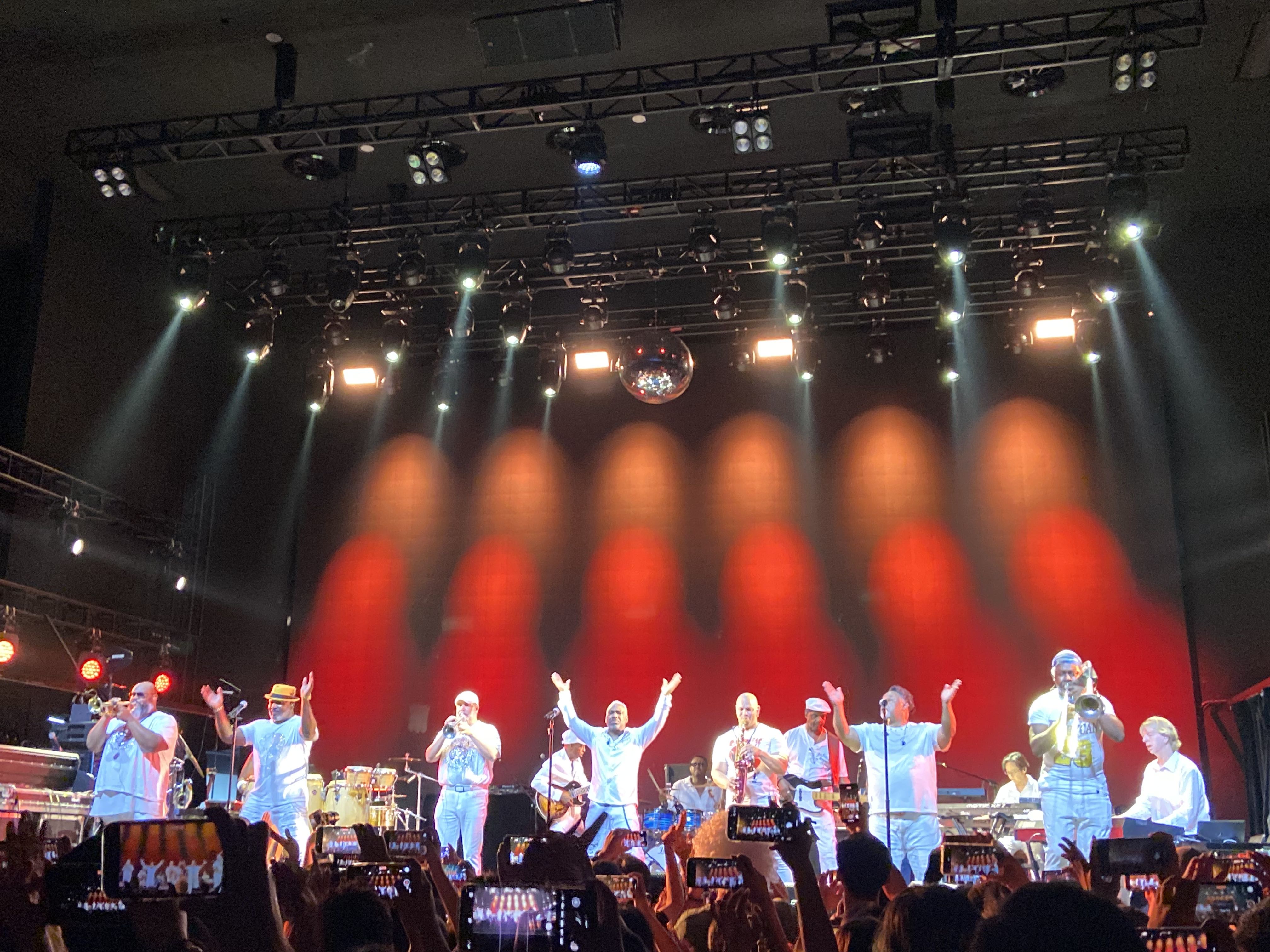

地风火先上台。虽然没有暖场歌手开场,他们的音乐和中国观众有文化和时代的隔阂,但是全员E人的老艺术家们无惧冷场!两位鼓手率先登场,大摇大摆,挥舞双手,敲击鼓棒,用身体语言把还在状况外的观众卷进音乐现场的节奏中,气氛一下子就热烈起来了。接着,管乐组来了!四位乐手施施然登台,排好阵型来到舞台前面接受观众欢呼,宛如偶像男团(中年版)。随后,键盘手、吉他手、贝斯手和歌手相继出场,每个人都有专属的亮相时刻。这不是明星和乐手的舞台关系。This is a BAND. 每一个人,不管在演出的时候他站在舞台的中心还是角落,都是重要的一份子。

地风火带来了13人编制的大乐队,舞台上乐手与乐器熙熙攘攘,好不热闹。乐手站位灵活多变,一会儿吉他手走到台前炫一段华彩solo,一会儿长号手走上来与非洲鼓鼓手深情对望,即兴互动,长号手的哥们演得很投入,甚至忘记自己有点背对观众了。之前,我也看过一些白人摇滚乐队演出,互动通常仅限于主唱和观众,或者两位吉他手之间互飙,很难看到乐手之间这么随性、丰富的互动。

(都说背对观众是舞台演出的大忌,但哥们兴之所至就不管这么多了。)

三位歌手充分展示了唱跳功力,随着音乐节拍扭动身体,很自信、很享受,看得我都想跟他们一起扭。他们并不年轻,是大叔的年纪了,也不是传统意义上的帅哥,还大腹便便,但凭借丰富的舞台经验,和黑人文化自带的热情和温暖,他们释放的魅力丝毫不减。我甚至觉得他们要比偶像工业打造出来的男子团体还要性感。(Really?)这种感觉似曾相识,我也经常在方大同的音乐和舞台表演中感觉到性吸引力,而且他本人并不是什么花花公子。Why?黑人音乐里到底卖的什么春药?

每一位音乐家都用身体演奏乐器、去歌唱、去和观众互动,也因此,他们不少人都大汗淋漓,有人还在演出过程中拿出白色大毛巾擦汗。我没有学习过音乐,也没有练习过任何乐器,在投入享受音乐的美好时,经常忘记音乐创作和表演是一件身体性的活动,它是高强度的身体劳动,是力与美的结合。如果没有强健的体魄和精确的肌肉记忆,美妙的音符不可能被演奏出来。这也解释了,为什么当我聆听黑人音乐家演奏的爵士乐、灵魂乐时,经常从他们演奏乐器的音色里听出一种说不清道不明的黏糊与亲密,仿佛在桑拿房里与人推心置腹,原来在创造这些音乐的现实里,音符也是飘荡在汗味与体温交织的空气里的。

ChatGPT说,这就是黑人音乐的本质特征之一,它不是“干净的音符”,是带着汗水、意图、社交性的身体语言。演出结束后,音乐家们甚至把擦过汗的毛巾抛给了观众!网球运动员把用过的毛巾送给观众我看得多了,但音乐家也这样做……是真不当我们观众是外人啊!不过也很好,就喜欢这种充满体温与气味、感情和交流的黏糊糊的现场演出。

(鼓手和歌手都在擦汗哈哈!)

地风火是一个很平等的乐队。在介绍团队成员的时候,不仅舞台上演出的乐手、歌手,连幕后的灯光师、服装师(同时是rapper)、巡演经理、赞助商对接人都一一被介绍到。巡演经理本来在后台,也被拉上台接受观众欢呼。调音师也得到了充分的肯定和尊重。当歌手指着观众席后方调音台,介绍那里的工作人员时,观众都很诧异,纷纷扭过头去不知道要望向谁,因为确实很少遇到调音师也被好好介绍和记功的时候,但其实调音师超级重要的。

ChatGPT说,在黑人音乐传统里有一种深层的理念——音乐家不是一个人表演,是一个社区在一起创作。这个社区里,技术人员不是服务员而是合作者;乐队每一个成员都有舞台人格,都有表达空间;主唱不是明星,是团队里负责唱歌的那位。这代表着一种去中心化舞台美学。而在地风火的演出里,我见识了真正的乐队文化、真正的黑人音乐集体主义精神,以及平等和温暖的现场能量互换。能在中国看到他们的演出实在太幸运了,邀请他们来华巡演的主办方、赞助商,死后上天堂!真希望以后有更多优秀的黑人音乐家被邀请和介绍到中国来。

Encore部分,歌手向观众撒娇,说我想唱啊,可是我们的鼓手有脾气啊,你们不夸他,他不打鼓我们唱不了。此时鼓手扯着耳朵,暗示观众要喝采得更加大声,真的很好笑。乐队谁做主?不是歌手说了算,而是掌管律动的引擎、灵魂乐里的灵魂鼓手说了算!鼓手被哄开心了,疯狂炫技。我第一次在现场看到鼓手打鼓打到一半,把鼓棒抛向空中,抓住,再接着打!太酷了!这招我(下辈子)能学会吗? 鼓手在演出结束后把把鼓抛给观众,我没拿到,只能回家接着用八合里的筷子打元朗鸡蛋卷罐子了,yum😋

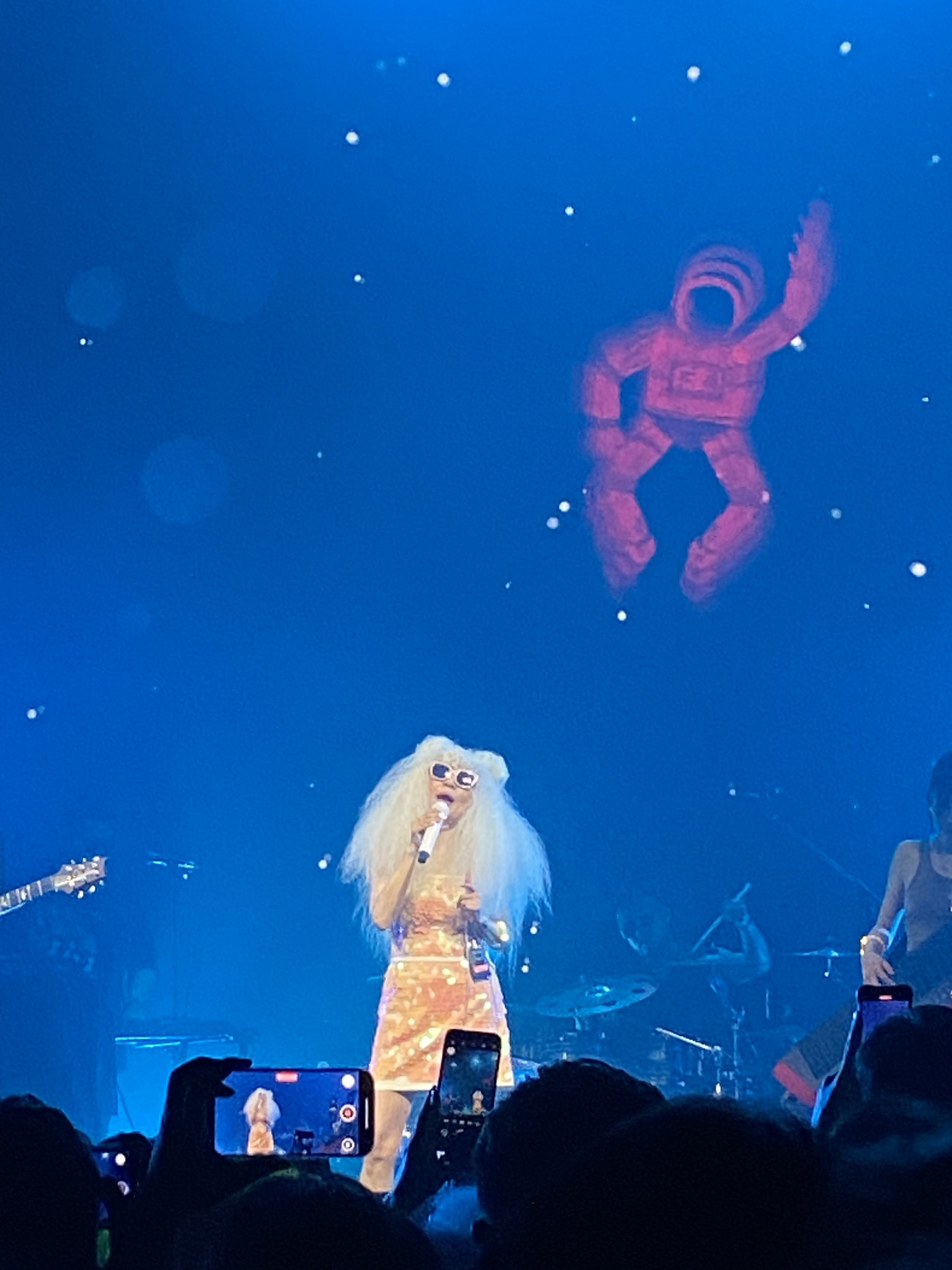

最后浅浅讲一下看张蔷演出的感受吧。我是看《浪姐》才认识张蔷的。根据蔷姐走红的时间(上世纪八十年代),我猜她的初代粉丝应该是比我至少大十岁的人,上有老下有二胎了,不属于在工作日夜晚冲live house的人类。结果我在演出门口就遇到新东方地推,扫码➕老师咨询小升初,免费送蔷姐美腻海报。精准狙击中年粉丝群体!!!蔷姐不仅带来了北京八十年代迪斯科文化,还带来了海淀鸡娃风潮,演出地点还在中大对面。怎么说?我觉得一切都是故意的……

张蔷的音乐并不是我喜欢的类型,比较口水歌,很有深夜大排档的味道。我想她的音乐在以前的目标受众应该是在北京打拼的异乡人,工作很辛苦,又没钱、又孤独,周末去大排档喝酒或者酒吧跳舞的时候的,张蔷的迪斯科音乐就是这些场景里的bgm。不过,今天很多离家去大城市打拼的年轻人听她的音乐也很有共鸣,几乎首首全场大合唱。再加上现在她的音乐和形象被包装得很时髦,像一种复古的青年亚文化,能翻红也很合理。女艺人在奔六的岁数焕发事业第二春,我也是真心替她高兴的。

我非常欣赏张蔷的台风,很稳,不讲废话只唱歌,透露出一种不管什么场姐都能演的淡定和从容。而且她演出绝对不超时,卡准10点前散场。观众想要encore,她坚定地拒绝了,也许是年纪大了确实不想熬夜加班,也是在体谅主办方和场地方的难处。从很多细节都能看出来她是一个很敬业、很好合作的艺人。